Pour qu'Aleteia poursuive sa mission, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu. Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi la vôtre.

*don déductible de l'impôt sur le revenu

Dans la nuit du 19 juillet 1830, Notre Dame apparaît pour la première fois rue du Bac. La Sainte Vierge révèle à Catherine Labouré, jeune novice des Filles de la Charité, certaines vues sur l’avenir, tantôt tout proche puisque la chute de Charles X, qu’elle annonce, surviendra dix jours plus tard, d’autres beaucoup plus lointaines. C’est parce que “la croix sera renversée” que “les temps seront mauvais et que le sang coulera” une fois encore en France.

En rejetant Dieu et Sa Loi, la société se voue à de grands malheurs. L’Église, cible habituelle des révolutionnaires, en fera les frais. Notre-Dame avertit : il y aura des morts dans le clergé parisien, mais pas dans les congrégations fondées par Monsieur Vincent, car Elle les protégera tout spécialement. Enfin, l’air très ému, au bord des larmes, Elle ajoute : “Monseigneur l’archevêque mourra.” Catherine, bouleversée, ose questionner : “Quand sera-ce ?” Marie répond : “Dans quarante ans.”

Un évêque plutôt gallican

Cette prophétie, Mgr Darboy la connaît. Elle en recoupe une autre, qui l’a, sans qu’il l’avoue, fortement marqué. Alors qu’il doute fortement de la réalité de l’apparition de La Salette, le 19 septembre 1846, il accepte pourtant de recevoir l’un des deux voyants, Maximin Giraud. Un peu bousculé par le prélat, l’adolescent finit par rétorquer à ses doutes : “Il est aussi vrai que nous avons vu la Sainte Vierge qu’il est certain que vous finirez fusillé par la canaille !”,

Georges Darboy avait feint d’en rire mais il n’a pas oublié. Au vrai, cela ne le dérange pas tellement. Jadis, quand il a été élevé à l’épiscopat, à l’instant de quitter sa paroisse, il dit à ses fidèles son secret désir d’être jugé digne de mourir pour la foi. Être appelé au martyre, c’est une fin de prédestiné. La mérite-t-il ? Certains à Rome auraient probablement dit que non…

Né en 1813, Georges Darboy appartient à la dernière génération de prêtres français formée par des maîtres encore imprégnés du vieux gallicanisme d’avant la Révolution, un gallicanisme, certes, adouci, mitigé, teinté d’ultramontanisme et de respect pour le souverain pontife, mais encore assez fort pour refuser d’abandonner au profit des us romains les usages français, les missels diocésains et tous les particularismes nationaux. Cela irrite passablement à Rome et cela explique pourquoi devenu archevêque de Paris en 1863, Mgr Darboy n’a jamais reçu le chapeau de cardinal qui va systématiquement avec le siège de la capitale.

S’il en est blessé, il ne le montre pas et campe sur ses positions. La convocation du concile Vatican I en 1870 ne l’a pas fait varier d’un iota et Mgr Darboy s’est d’emblée rangé parmi les opposants décidés à la promulgation du dogme de l’infaillibilité pontificale. Il a même réussi à gagner une bonne partie de l’épiscopat français à ses vues.

La déclaration de guerre de la France à la Prusse, en juillet, a permis aux évêques français de quitter Rome précipitamment, sans attendre le vote, ce qui leur a permis de ne pas offenser Pie IX, qu’ils aiment, par leur refus public. Certes, sitôt le dogme proclamé, Mgr Darboy et les autres font publiquement acte de soumission, mais, au Vatican, l’on n’oublie pas… L’archevêque retrouve la capitale alors que la guerre prend mauvaise tournure. Le 19 septembre 1870, anniversaire de l’apparition de La Salette, un détail qui n’a pu lui échapper, les Prussiens mettent le siège devant Paris.

Jadis, Mgr Darboy a été, ses fonctions l’y obligeaient, un proche du pouvoir impérial et un habitué des soirées aux Tuileries. On se souvient du soir où, ayant malencontreusement marché sur le bas de la crinoline d’une invitée et l’ayant déchirée, il avait rétorqué aux reproches irrités de la dame, après un regard désapprobateur à son décolleté : “Ah, Madame, si seulement vous en aviez mis un peu plus en haut et un peu moins en bas !”. Ce n’était pas la remarque d’un mondain, pas plus que l’attitude de l’archevêque face au péril.

Il n’emporte que son bréviaire

Proche de son peuple, Mgr Darboy ne l’a pas abandonné dans ses malheurs et, tout le long du siège, il est présent pour soulager les souffrances, aider, consoler de son mieux. On ne lui en sait pas gré. Il restait aux yeux de beaucoup un homme du régime déchu. Il n’a pas non plus, le 18 mars 1871, lorsque le gouvernement Thiers préfère abandonner Paris insurgé, choisi de s’en aller tant qu’il le pouvait. Il est resté.

À ses risques et périls. Être archevêque de la capitale ne va pas sans danger depuis quelques années : en 1848, Mgr Affre est mortellement blessé sur une barricade, en tentant de s’interposer entre les belligérants et, le 3 janvier 1857, Mgr Sibour est assassiné par un prêtre défroqué sur le parvis de Saint-Étienne du Mont, en guise de protestation contre le dogme de l’Immaculée Conception, un comble quand on se souvient que le prélat a été l’un des rares à condamner l’initiative de Pie IX…

“Il y aura des morts dans le clergé. Monseigneur l’archevêque mourra. Dans quarante ans.” On touche à la date annoncée. “C’est aussi vrai que vous finirez fusillé par la canaille !” Mgr Darboy ne tente pas de se soustraire à son sort. Son arrestation, le 4 avril 1871, ne l’étonne pas. Autorisé à prendre quelques affaires, il n’emporte, outre son bréviaire, que la croix pectorale de Mgr Affre, celle qu’il portait le jour de sa mort, et l’anneau pastoral de Mgr Sibour. Tout un symbole.

Se rend-il bien compte du cauchemar dans lequel il s’enfonce ? Il appartient à un monde qui n’est pas celui de ses persécuteurs. Il les accueille en les appelant “mes enfants”, eux rétorquent qu’ils ne le sont pas. Au greffe de la prison de Mazas, sommé de décliner son identité, il fait état de son titre épiscopal ; on inscrit : “Georges Darboy, se prétendant archevêque de Paris”, et, quand l’abbé Duguerry, le curé de la Madeleine, incarcéré en même temps, le voyant se trouver mal, supplie que “l’on conduise Monseigneur rapidement dans une chambre”, on réplique, sans même fournir une chaise à ce vieillard malade : “Ici, il n’y a pas de seigneurs, rien que des citoyens !”

En haine de la foi

S’il peut encore en douter, Mgr Darboy, maintenant, y voit clair : c’est bien en haine de la foi qu’il est arrêté, incarcéré, et qu’il risque la mort. C’est son caractère sacerdotal qui l’expose aux coups des fédérés. Il le dit, lors des quelques récréations qu’on leur accorde, aux membres du clergé enfermés avec lui dont certains se demandent si leur éventuelle exécution serait considérée comme un règlement de comptes politique ou comme un témoignage sanglant : “On ne nous tue point parce que je suis M. Darboy et vous MM. Untel ou Untel mais parce que je suis archevêque de Paris et vous mes prêtres. C’est en raison de notre caractère religieux que nous allons être immolés. Notre mort est donc un martyre.”

Ce devrait être un réconfort mais nombre de ces hommes espèrent encore ne pas en arriver là. Ils n’arrivent pas à croire que la Commune mettra ses menaces à exécution en tuant ses otages, restant persuadés que Thiers négociera, ou que les troupes versaillaises interviendront à temps pour les sauver.

En quoi ils se trompent. Monsieur Thiers n’aime pas les curés, et, surtout, il a besoin, pour écraser définitivement toute velléité de justice sociale dans le pays et justifier la répression impitoyable qu’il prépare contre Paris, que les fédérés se rendent haïssables à la France entière. Pour cela, le mieux est encore qu’ils massacrent leurs prisonniers. La commotion provoquée dans l’opinion permettra toutes les exactions. Encore faut-il en laisser le temps aux Communards.

« Les otages crèveront avec nous »

Tôt le 21 mai, les Versaillais rentrent dans Paris par la porte du Point du Jour qui n’est pas gardée. Ils ne rencontrent aucune résistance et avancent sans difficulté à travers les arrondissements de l’ouest parisien. Ce succès ne fait pas les affaires du gouvernement. Y a-t-il eu des ordres donnés pour ralentir autant que possible l’avance des troupes versaillaises et laisser aux fédérés le temps de s’organiser, se défendre et commettre les crimes que l’on attend ? On le dira parfois.

Ce qui est certain, c’est que l’on ne se presse pas et, pour plus de précautions, les premiers combattants parisiens que l’on rencontre, place de la Concorde, sont fusillés sans jugement, alors qu’ils se rendaient. Ainsi est-on assuré de provoquer les représailles espérées… Elles ne vont pas se faire attendre. Le préfet de Paris communard, Raoul Rigault, un extrémiste qui, avec quelques-uns de ses camarades, s’est juré de s’enfouir sous les ruines de la capitale, donne des consignes simples : “Les otages, on les prend avec nous et ils crèveront avec nous.” Cela a le mérite de la clarté.

Les prisonniers, dispersés dans toutes les geôles de la capitale, sont regroupés afin d’être transférés vers la Roquette, dans l’est de la capitale, ces quartiers faubouriens qui sont le noyau dur de la Commune. Oubli volontaire ou manque de temps, les religieuses détenues à la Conciergerie ne sont pas évacuées avec les hommes.

Les troupes versaillaises les libéreront saines et sauves. Les voitures cellulaires avancent péniblement, sous les hurlements d’excités qui exigent qu’on leur livre les prisonniers. À l’intérieur des fourgons, indifférents aux menaces, les ecclésiastiques, réunis, en profitent pour se confesser mutuellement. Certains, avec la complicité des femmes des gardiens de prison, bonnes chrétiennes, sont parvenus à obtenir des hosties consacrées. Cela fait des semaines qu’ils n’ont pu célébrer la messe et communier. Ils se partagent les saintes espèces, de sorte de pouvoir conserver sur eux, en cas d’urgence, une réserve eucharistique.

Pacte avec le diable

Pour quelques jours, la vie reprend, avec des alternances d’espoir et d’angoisse tandis que, des fenêtres de leurs cellules, ils voient brûler Paris que les Communards incendient. Ils sont encore autorisés à sortir pour une brève promenade dans la cour, peuvent échanger quelques mots entre eux, et avec les fédérés chargés de leur surveillance, pas toujours très satisfaits du métier qu’on les oblige à faire et qui en profite parfois pour mettre, eux aussi, leurs affaires en ordre. D’autres sont moins accommodants.

L’un des jésuites arrêtés rue de Sèvres, le père Pierre Olivaint, l’un des fondateurs, au temps de sa jeunesse étudiante, de la Conférence Saint Vincent de Paul, entré ensuite dans la Compagnie de Jésus et devenu un prédicateur célèbre, semble attirer tout spécialement la hargne d’une jeune femme attifée en homme, Louise-Félicie Gimet, qui se fait appeler capitaine Pigère, du nom de son amant. Véritable furie, que les témoins décriront parfois comme “possédée” — en quoi ils n’ont pas tort car elle a jadis, lors de son affiliation à la franc-maçonnerie, passé un pacte avec le diable — elle s’acharne sur le père Olivaint, l’insulte, le frappe sans raison.

Lui ne répond à ces mauvais traitements que par la douceur, même quand elle le menace de mort. “Vous êtes donc bien sûr d’aller au Ciel ?” lui demande-t-elle. Et, à sa réponse affirmative, elle questionne : “Quand vous y serez, vous reviendrez me chercher ?” Le jésuite lui affirme que oui, arrachant un cri exaspéré à la communarde. Elle ne sait pas encore qu’il tiendra parole et la libérera du pouvoir du démon.

Dignes de souffrir pour le Christ

Parmi les prisonniers, se trouvent le supérieur du séminaire Saint-Sulpice, Isnard, et sept de ses séminaristes, tous de jeunes provinciaux qui, se fiant aux annonces de la Commune, sont allés, début avril, demander à l’Hôtel de Ville des passeports pour rentrer chez eux. Ils sont en soutane et sont aussitôt arrêtés. Mgr Darboy veut être sûr qu’on ne s’en prendra pas à ces garçons, qui n’ont encore reçu que les ordres mineurs et il demande leur libération. En vain.

Les combats et les incendies se rapprochent. Il ne fait plus de doute pour personne que la Commune, déjà militairement écrasée, vit ses dernières heures. Le bon sens, et certains y appellent, serait de libérer les otages mais les jusqu’au-boutistes s’y refusent et, parce qu’ils font peur aux modérés, ils obtiennent gain de cause.

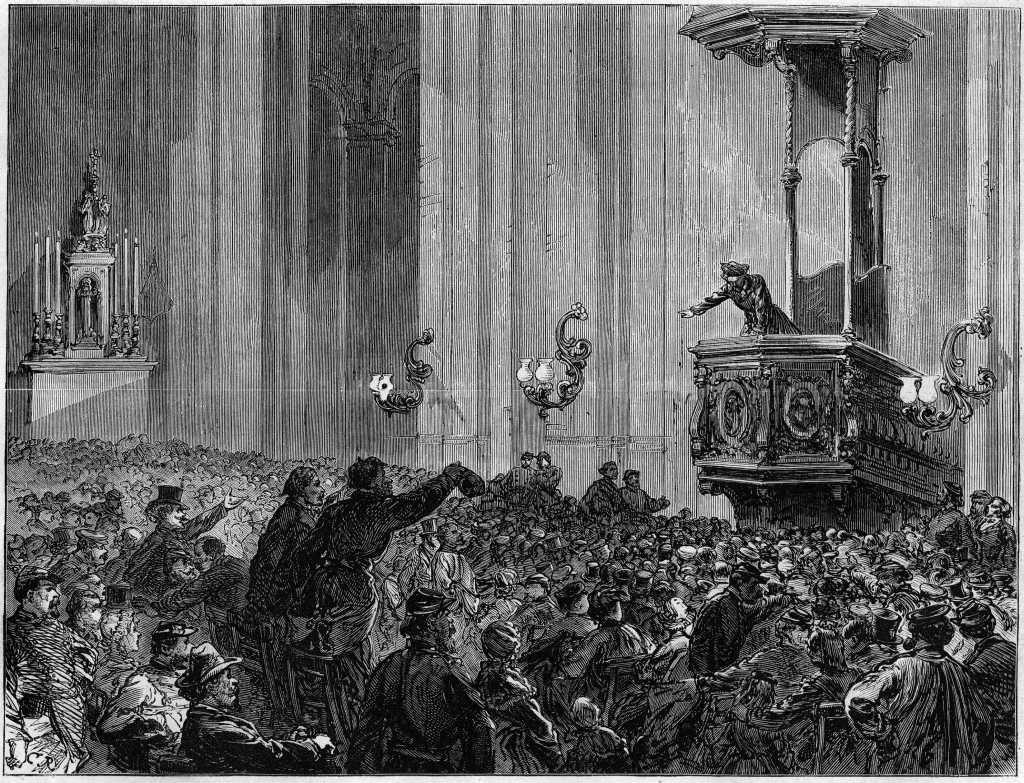

Vers 20 heures, le 24 mai, l’on décide, pour l’exemple et pour prouver que l’on ne plaisante pas, de fusiller immédiatement six otages parmi les prisonniers de La Roquette. Et pas n’importe lesquels. On extrait de leurs cellules un haut magistrat, le président Bonjean, seul laïc de cette tragique fournée, Mgr Darboy, l’abbé Duguerry, le curé de la Madeleine, qui paye sans doute d’avoir été à la tête d’une paroisse trop mondaine, deux des jésuites arrêtés à l’école Sainte-Geneviève, rue des Postes, les pères Clerc et Ducoudray, archétypes de ces “hommes noirs” que la gauche anticléricale déteste.

Lors de leur arrestation, le père Ducoudray s’écrie en latin : Et gaudentes ibant – “Et ils s’en allèrent tout joyeux” d’avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Christ, citation des Actes des Apôtres rappelant la flagellation des apôtres Pierre et Jean. C’est dans ces dispositions qu’il va marcher à la mort.

Le sixième, l’abbé Jean-Michel Allard, n’est pas, lui, une personnalité. Âgé de vingt-six ans, ordonné prêtre l’été précédent, ce jeune Angevin, sans affectation, s’est engagé pendant la guerre comme aumônier d’ambulance. Après la fin du siège, il refuse d’abandonner ses blessés et continue ses services aux victimes des combats et des bombardements versaillais. Pourquoi s’en prendre à lui, qui n’a jamais fait que du bien, sinon parce que les “sans-Dieu” ne supportent pas qu’on aille parler aux mourants d’un paradis auquel il convient de ne plus croire ?

Le moment est venu

Lorsqu’ils entendent leur nom, aucun n’a d’illusion sur le sort qui les attend. Mgr Darboy le redisait encore la veille à ceux qui lui faisait miroiter une prochaine délivrance : “Non… je serai fusillé. Il y a longtemps que la Sainte Vierge m’en a fait avertir.” Le moment est venu. Si l’archevêque, et les autres prêtres, traînent un peu à sortir, ce n’est point par crainte de la mort mais parce qu’ils veulent se communier une dernière fois et consommer les réserves eucharistiques en leur possession. Les six hommes sont poussés dans les couloirs. Au vrai, on ne sait pas trop ce qu’il faut faire, ni si l’on en a vraiment envie. On hésite encore mais les excités ne reculent pas. Les otages sont conduits jusqu’au chemin de ronde de la prison, alignés contre un mur, et abattus.

L’attitude très digne du vieux prélat a-t-elle impressionné les bourreaux auxquels il donne une large bénédiction ? Ont-ils refusé de tirer sur l’archevêque, ou, au contraire, ont-ils pris plaisir à faire durer le supplice ? Si la première salve couche morts ses cinq compagnons, l’archevêque est encore debout, indemne.

D’une voix gouailleuse, une femme s’exclame : “Non, mais il est blindé, celui-là !” C’est encore la capitaine Pigère qui, décidée à “se payer du curé”, a réussi à se glisser dans les rangs du peloton d’exécution improvisé. Tout à l’heure, elle se vantera de compter déjà six prêtres à son tableau de chasse et se promet d’en ajouter d’autres. Imperturbable, Mgr Darboy lève de nouveau la main dans un geste de pardon. Alors, la capitaine Pigère s’avance, pointe un pistolet sur la tempe du prélat. “Je vais te la coller, moi, ma bénédiction !” ricane-t-elle, et, froidement, elle tire. L’archevêque de Paris s’écroule. Les corps, précipitamment emportés, seront jetés à la fosse commune.