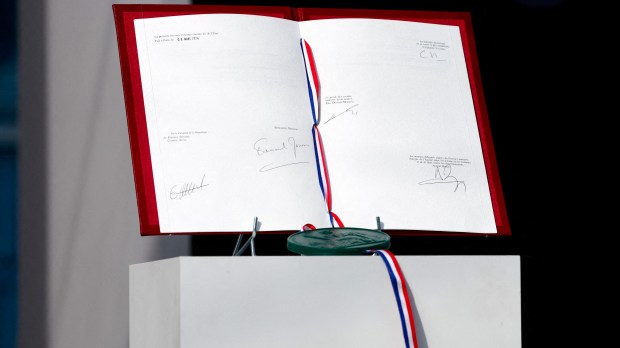

“La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.” Tel est donc le nouvel alinéa de l’article 34 de la constitution depuis la promulgation de la loi 2024-200 du 8 mars 2024. Il vaut la peine de se pencher sur cette formulation pour en saisir les logiques profondes — non pas la question de la distance qui existe toujours entre les affirmations et les conditions de leurs réalisations, mais bien l’univers idéel dont elle relève et qu’elle institue.

Une liberté discordante ?

L’alinéa garantit une liberté, ce qui l’inscrit dans la logique fondamentale du libéralisme politique tel qu’il s’est développé depuis le ⅩⅧe siècle en France. Cette liberté est accordée non à l’ensemble des membres du corps social ou à une part des membres de la société définis par leur âge ou leur fonction, mais à une part spécifique de la société, définie par son sexe/genre. Difficile de faire autrement, puisque l’état de grossesse n’est encore, pour l’instant, qu’une caractéristique féminine. Là est l’intéressant. Alors que le libéralisme politique a étendu les libertés en abstrayant l’individu des critères pouvant le déterminer ou l’identifier selon des logiques comprises comme évidentes, nécessaires, naturelles ou innées (l’inscription dans un ordre, dans une condition sociale, dans un sexe…), il ne peut ici ignorer, quoi qu’en veuille sa logique extensive de déconstruction des évidences, la force de la chair individuelle, celle qui fait qu’un homme ne peut pas être enceint.

(On pourrait ici traiter de l’impossibilité qu’ont désormais les femmes ayant effectué un changement de genre reconnue par les pouvoirs publics et ayant conservé leur utérus de pouvoir avorter, ou de l’impossibilité qu’auront les hommes auxquels on aura un jour greffé un utérus de pouvoir éventuellement avorter. Mais passons : il n’a jamais été demandé au législateur, même le plus progressiste, d’envisager l’intégralité des conséquences de ses décisions et des possibilités envisagées et presque pratiquées par la technique médicale moderne, même si la loi et les règlements ont toujours eu la prétention de pouvoir saisir l’ensemble du réel.) C’est donc, du point de vue conceptuel, une liberté inséparable d’une chair déterminée que celle que la constitution établit : comme si l’abstraction permanente se heurtait finalement à la dure réalité de la condition humaine, celle qui fait de l’être humain un esprit incarné ; comme si elle voulait en même temps pouvoir faire fi de cette dure réalité, en proclamant que cette liberté incarnée ne se réalise qu’en refusant le développement d’une autre chair, celle qui cause la grossesse.

Seule la femme établit la détermination de l’humanité

En effet, la liberté garantie à la femme signifie que le législateur donne à celle-ci un pouvoir d’ordre proprement souverain : celui de décider du statut ontologique de ce qui se développe en sa chair. Le détenteur de la souveraineté aliène une partie de son pouvoir, renonçant solennellement, à ce qui a été l’ambition la plus élevée du politique, soit de définir qui est humain et qui ne l’est pas. Désormais, seule la femme peut établir, par sa décision même d’avorter ou non, si ce qui croît en elle relève ou non de l’humanité, et, dans ce dernier cas, si cette humanité vaut la peine d’être vécue. Seule la parole de la femme peut dire s’il y aura un avorton — le produit d’un avortement — ou un humain. Dans le processus de production des humains, la femme seule est ainsi désormais intégralement chargée d’assurer l’identification de ce qui est humain et de ce qui ne l’est pas, et donc seule chargée de la continuité de la société.

Une perspective radicale

Le législateur s’inscrit donc dans une perspective assez radicale, qui n’est pas cependant sans le laisser quelque peu gêné aux entournures. Car la formulation de l’alinéa donne une certaine gravité à la pratique abortive. Elle ne parle pas de la liberté garantie à ou du droit de la femme d’interrompre sa grossesse ou d’avorter, ce qui aurait indiqué une totale neutralisation morale de l’acte. Elle institue la liberté de commettre une action déterminée en usant d’une expression spécifique : la liberté “d’avoir recours à”. Au-delà de la tradition juridique qui use abondamment de cette locution verbale ou du nom seul, il y a sous-jacente l’idée que l’action garantie relève d’un secours ou d’une solution dans une situation posant un problème ou une difficulté. Mais la “détresse” qui avait justifié la dépénalisation de l’avortement est bien gommée comme elle l’est de fait depuis la réforme de la loi sur l’avortement en 2014, sans être oblitérée totalement, comme si l’acte demeurait négativement connoté.

Ainsi, s’inscrit dans le texte que n’est pas évident le statut de ce qui est l’objet même de l’action, le statut de ce qui fait l’état de grossesse qu’il s’agit d’interrompre sans jamais pouvoir le reprendre : l’embryon, le fœtus, l’enfant, au choix, humain ou non humain selon ce que fera la femme en un acte de parole. Se manifeste que cette détermination n’est pas anodine, que le législateur n’est pas inconscient de la responsabilité qu’il transfère à la femme, mais qu’il estime désormais qu’il ne lui appartient plus de trancher la question, au nom de la liberté.

La toute-puissance de la loi

Ceci, le législateur le fait par le biais de la loi, fondamentale dans la souveraineté depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 où, analogue à la parole divine dans la Création, elle structure et met en ordre la société, les pouvoirs politiques et les rapports humains. En introduisant dans l’article 34 de la Constitution, qui fixe les domaines de compétence de la loi en conformité avec la conception qu’en a le libéralisme politique, le législateur concède bien une partie de souveraineté, celle de la détermination des conditions d’accès à l’humanité, mais il en retient bien des aspects, ceux de la détermination de l’exercice de cette liberté.

Puisqu’il juge nécessaire de le fixer positivement, c’est dire que le législateur est loin de juger l’acte abortif aussi anodin qu’il le prétend et la liberté aussi garantie qu’il l’affirme. Car il aurait tout aussi bien pu considérer que, comme la loi ne peut interdire que les actions nuisibles à la société (article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), il suffisait de supprimer l’avortement des crimes et des délits pour qu’il fût possible. Ce n’est pas la voie qui a été choisie, depuis 1975, alors qu’elle aurait été la plus profondément libérale. Mais jamais le pouvoir souverain, qui a beau être le législateur mais qui s’incarne concrètement dans l’État, ne s’abandonne véritablement, même lorsqu’il proclame des libertés et des droits, tant il s’ingénie à rappeler sans cesse combien ceux-ci ne sont jamais absolus mais toujours relatifs à la vie en société, à l’articulation des libertés et à la conception qu’il se fait de la dignité humaine. Car comment pourrait-il alors demeurer souverain, s’il n’avait pas à être démiurge de la vie collective et individuelle ?

Souverains à la manière de Dieu

Ainsi, l’inscription dans la Constitution de la liberté garantie de la pratique de l’avortement dit fort concrètement — et la chose n’est pas neuve — que les États se revendiquent désormais plus qu’explicitement souverains à la manière de Dieu, relayés de plus en plus par les interprètes des déclarations universelles et des conventions internationales des droits. Reste à savoir pour de bon si c’est dans une perspective thomiste — Dieu qui est raison ne peut vouloir que ce qui est bon — ou scotiste — Dieu est tel qu’il peut vouloir que le mal soit le bien et le bien le mal.